Das Deutsche Reich erlangte seine Kolonien im Gegensatz zu anderen europäischen Mächten nicht durch militärische Gewalt, sondern durch Verträge. Dies fand selbst bei dem SPD-Vorsitzenden August Bebel Unterstützung.

von Philippe Jordan

Es sollte für einen redlichen Menschen selbstverständlich sein, historische Geschehnisse aus der Sicht der jeweiligen Epoche zu betrachten und nicht mit Wertvorstellungen, Begriffen oder auch Vorurteilen der Gegenwart zu messen. Dass eine solche Herangehensweise heute nicht mehr angesagt ist, da die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten politisiert und ideologisiert worden ist, trifft das Thema der deutschen Kolonialpolitik ganz besonders und verunmöglicht damit zunehmend eine objektive Darstellung.

Demografische Ausgangslage

Um sich eine Vorstellung über die damaligen demografischen Verhältnisse in den einzelnen deutschen Schutzgebieten machen zu können, sind die entsprechenden Bevölkerungszahlen kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges von Bedeutung. Einige der nachfolgenden Zahlen beruhen allerdings auf Schätzungen.

Deutsch-Ostafrika: 7,64 bis 7,75 Millionen Einwohner, davon 5.300 Weiße; manche Quellen sprechen von knapp 15.000, davon 4.100 Deutsche. Deutsch-Südwestafrika: 180.000 bis 260.000 Einwohner, davon 14.800 Weiße, darunter 12.300 Deutsche. Kamerun: 2,65 bis 3,85 Millionen Einwohner, davon 1.870 Weiße, darunter 1.650 Deutsche. Togo: eine Million Einwohner, davon 370 Weiße, darunter 320 Deutsche. Neuguinea (Kaiser-Wilhelm-Land) mit Bismarck-Archipel sowie Karolinen, Palau-, Salomon-, Marianen- und Marshall-Inseln: 370.000 bis 600.000 Einwohner, davon 970 Weiße, darunter 750 Deutsche. Samoa: 30.000 bis 40.000 Einwohner, davon 550 Weiße, darunter 330 Deutsche und schließlich Kiautschou: 190.000 Einwohner, davon 4.500 Weiße, darunter 4.300 Deutsche.

Das Deutsche Reich erwarb seine Schutzgebiete nicht per Eroberungskrieg.

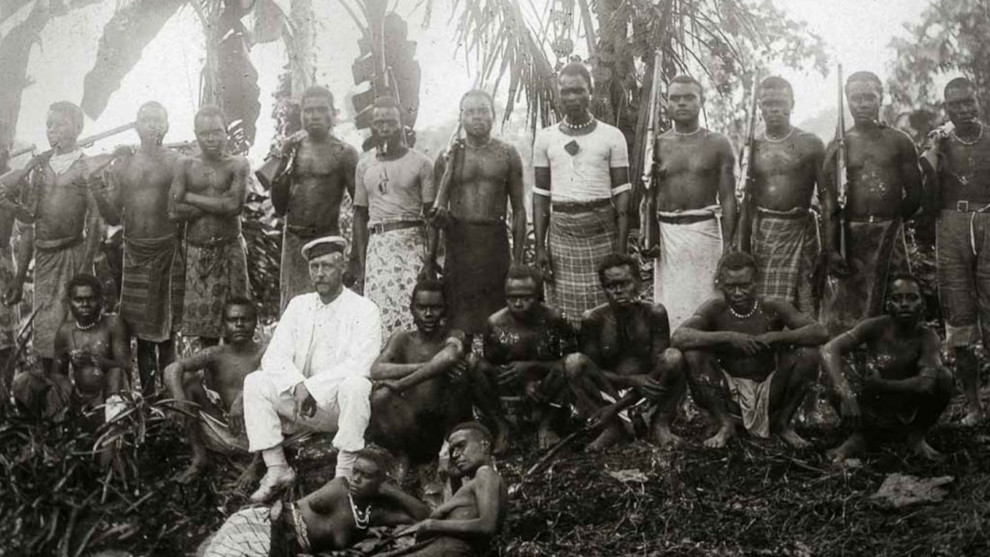

Auf dem gesamten früheren deutschen Kolonialgebiet von knapp drei Millionen Quadratkilometern lebten folglich rund 13,7 Millionen Menschen, unter denen sich knapp 29.000 Weiße, davon 24.000 Deutsche, befanden. Hinzuzurechnen ist noch eine Schutz- beziehungsweise Polizeitruppe, die sich aus 5.600 Deutschen sowie 7.800 Eingeborenen zusammensetzte.

Es ist festzuhalten, dass das Deutsche Reich seine Schutzgebiete durch Verträge erworben und sich nicht, wie so manch andere Macht, nach blutigen Eroberungskriegen einverleibt hatte. Ab den 1880er Jahren kam das Deutsche Reich nach Verhandlungen mit den betreffenden Eingeborenen letztlich durch den Abschluss von Verträgen oder durch Kauf an die unterschiedlichen Überseegebiete in Asien und Afrika. Die Methoden, wie dabei mit Stammesältesten verhandelt wurde, und auch die Abwicklung der Landkäufe entsprachen den Gepflogenheiten jener Zeit in Afrika und durchaus auch der Art der Häuptlinge, Großleute und Kapteins, wie die Stammesführer in Südwestafrika genannt wurden.

Die meisten europäischen Überseegebiete, das hat auch Kolonialhistoriker Ernst Gerhard Jacob in seinem Buch Grundzüge der Geschichte Afrikas (1966) dargelegt, blieben Zuschussunternehmen. Das bedeutet, «dass mehr Kapital in die Kolonien gesteckt als an Gewinn aus ihnen herausgeholt» worden war, so Jacob. Die Behauptung, die Kolonien seien wirtschaftlich ausschließlich ausgebeutet worden, ist unwissenschaftlich. Oftmals sind solche Vorwürfe dogmatisch motiviert. Sie gehen jedenfalls an den historischen Tatsachen vorbei. Beispielsweise ist es nicht gerechtfertigt, die europäischen Kolonialmächte über einen Kamm zu scheren, gab es doch unter ihnen zahlreiche und gravierende Unterschiede.

Es ist unsachlich, die einzelnen Überseegebiete in einen Topf zu werfen und dabei die unterschiedlichen Völker, ihre Kulturen, Eigenarten und ihre Geschichte sowie geografische und klimatische Unterschiede zu ignorieren. Vielen einseitigen Historikern oder selbst ernannten Experten will es nicht gelingen, die damaligen Gegebenheiten korrekt und vor allen Dingen objektiv einzuordnen. Bemerkenswerterweise sind es in aller Regel eben nicht Afrikaner, die hier zu Fehleinschätzungen kommen, sondern politische Eiferer aus unseren Gefilden.

Es wurde mehr Kapital in die Kolonien gesteckt als an Gewinn herausgeholt wurde.

Es kann nur in Sackgassen führen, wenn zur Beurteilung des Kolonialismus bis zum Ersten Weltkrieg Maßstäbe aus dem Europa des 21. Jahrhunderts angelegt werden. Der Entwicklungsstand in afrikanischen und vielen asiatischen Ländern zum Ende des 19. Jahrhunderts ist in keinerlei Hinsicht mit heutigen Gegebenheiten zu vergleichen. Damalige wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Realitäten dürfen keinesfalls ausgeklammert werden, wie auch seinerzeitige Wertvorstellungen und Erwartungshaltungen in heutige Betrachtungen einfließen müssen.

Französische Gleichmacher

Paul Rohrbach, deutscher Fachautor für koloniale Wirtschaftsfragen, hatte bereits vor über 80 Jahren die Unterschiede innerhalb der einzelnen Kolonialpraktiken im Wesentlichen herausgearbeitet. Der französische Ansatz der Eingeborenenpolitik beruhte demnach auf dem Begriff der «einen und gleichen Menschheitskultur», die praktisch mit der französischen Kultur gleichgesetzt wurde. Aus diesem Blickwinkel heraus drängten Franzosen darauf, dass die Eingeborenen ihre eigene Identität aufgeben und sich in die große französische Kulturnation einreihen, also sozusagen schwarze Franzosen werden sollten.

Es galt, wie der einstmalige französische Kolonialminister und seinerzeitige Ministerpräsident Albert Sarraut im Januar 1936 gegenüber der Wirtschaftszeitung La Dépêche coloniale et maritime betonte, die Menschen des Mutterlandes und in den Kolonien miteinander zu vermischen und zu einer Nation zu verschmelzen. Es ist interessant, dass diese grundsätzliche Linie damals von der politischen Linken wie auch von der Rechten Frankreichs vertreten worden war. Sarraut umschrieb diese Haltung mit heute zwar pathetisch klingenden, aber nichtsdestotrotz bezeichnenden Worten: «Das größere Frankreich umarmt mit ungeteilter Liebe seine 40 Millionen weißen und 60 Millionen farbigen Kinder. Uns sind sie nicht nur alle Menschen, ausgestattet mit allen ihnen schuldigen Menschenrechten, sondern Mitglieder einer unteilbaren großen Familie, der französischen.» Bereits kurz zuvor hatte der eher nationalistische Ministerpräsident und Außenminister Raymond Poincaré in dieselbe Kerbe geschlagen: «Wir sind in Europa und Übersee ein Volk und ein Land von 100 Millionen Franzosen.»

Die Briten bemäntelten ihren Kolonialismus mit dem Humanitätsideal.

Mit der französischen Eingeborenenpolitik unmittelbar verwandt war die portugiesische, die ebenfalls keine Bedenken gegen eine Vermischung der Menschen unterschiedlicher Ethnien und Kulturen kannte, solange sie nur portugiesisch sprachen, die Wehrpflicht erfüllten und den katholischen Glauben annahmen (Assimilados). Ähnlich wie Frankreich wollte auch Portugal sich nicht bloß als europäische Macht mit überseeischem Kolonialbesitz sehen, sondern als Zentrale eines Reiches, dessen Bewohner eine kulturelle und machtpolitische Einheit bilden sollten. Obendrein sahen sich die Portugiesen als Pioniere, die den allein selig machenden katholischen Glauben verbreiteten.

Englischer Imperialismus

Auch bei den Italienern war der Gedanke des Imperiums maßgeblich und antreibend. Im Unterschied zu Frankreich und Portugal aber drängte das überbevölkerte Italien darauf, sozusagen Bevölkerungsüberschuss in die überseeischen Gebiete abzutreten und eine Siedlungspolitik durchzuführen, bei der von italienischen Vätern gezeugte Nachkommen als Italiener betrachtet und anerkannt wurden. Es ist eben nicht so, dass die europäischen Kolonialmächte, selbst wenn sie denselben religiösen Glauben auf ihren Fahnen geschrieben hatten, automatisch auch die gleiche koloniale Politik betrieben hätten. Die Eingeborenenpolitik des katholischen Belgiens beispielsweise kannte den imperialen Gedanken im Verhältnis von Mutterland und Kolonie nicht. Von einer Heranziehung oder gar Integration der Indigenen in eine Art belgische Nation, die sich wiederum aus Flamen und Wallonen zusammensetzte, konnte keine Rede sein.

Ein wiederum grundlegend anderes Bild ergibt sich, wenn die Politik der nicht romanischen, also der nicht vorrangig katholischen Kolonialmächte, beispielsweise der englischen und insbesondere der deutschen, Auffassung vom Kolonialisieren miteinander verglichen wird. Auch diese beiden unterschieden sich in Theorie und Praxis deutlich voneinander.

Engländer waren, wie dies ihre Exponenten Frederick Lugard und Cecil Rhodes immer wieder kundtaten, vor allem imperialistisch gesinnt. Sie verstanden es aber, ihr Motiv, das in erster Linie von wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen geleitet war, für die eigene Propaganda mit dem Humanitätsideal zu rechtfertigen, was immer wieder zu Merkwürdigkeiten führte. So war es beispielsweise für Eingeborene in Westafrika möglich, die britische Adelswürde zu erlangen, während sich Eingeborene in Rhodesien nicht einmal zum Handwerker ausbilden lassen konnten. In der Regel wurde in den afrikanischen Tropengebieten, in denen keine Dauersiedlung für Weiße infrage kam, das Prinzip der bedingungslosen Anerkennung und praktischen Durchführung des Primats des Eingeboreneninteresses befolgt (indirect rule). Sobald aber Weiße in den Gebieten des englischen Afrikas lebten und arbeiteten, wurden diese rigoros bevorzugt, das heißt, ihnen wurde das wertvolle Land nebst Arbeitsmöglichkeiten reserviert, während Eingeborene in «Reservate» abgeschoben wurden.

Die deutsche Debatte

Grundsätzlich anders war die Haltung der Deutschen. In einem 1926 erschienenen und insgesamt sehr informativ gehaltenen Buch über die deutschen Kolonien, Der Kampf um unsere Schutzgebiete, ist die grundsätzliche deutsche Auffassung gegenüber den Eingeborenen wie folgt beschrieben: «Die Seelenkultur und geistige Kolonisation, die in dem Eingeborenen selbst das höchste Kolonisationsgut erblickt, rechtfertigt erst eigentlich den kolonialen Gedanken und die koloniale Betätigung. Der Eingeborene will als gleichberechtigtes Mitglied in den Kranz der Menschheit und der Kulturmenschen eintreten, um an dem ganzen, vollen Güteraustausch, dem geistigen und materiellen der gesamten Menschheit, teilzunehmen. Dieser Gedanke war tief in die Kolonisation unserer Schutzgebiete verwebt.»

Dass diese Auffassung keineswegs eine apologetische oder reaktionäre Rechtfertigung war, belegt schon die Stellungnahme eines der hervorragendsten Vertreter der Sozialdemokratie, die ja eigentlich immer wieder als energische Widersacherin deutscher kolonialer Bestrebungen auftrat. Die Rede ist von keinem Geringeren als August Bebel, der bis heute als der rhetorisch gewiefteste und hartnäckigste innenpolitische Gegner Bismarcks gilt.

Er erklärte am 1. Dezember 1906 im Deutschen Reichstag, dass Kolonialpolitik «an und für sich kein Verbrechen» sei, um dann auszuholen: «Kolonialpolitik zu treiben, kann unter Umständen eine Kulturtat sein; es kommt nur darauf an, wie die Kolonialpolitik getrieben wird. Es ist ein großer Unterschied, wie Kolonialpolitik sein soll und wie sie ist. Kommen die Vertreter kultivierter und zivilisierter Völkerschaften, wie es zum Beispiel die europäischen Nationen und die nordamerikanischen sind, zu fremden Völkern als Befreier und Bildner, als Helfer in der Not, um ihnen die Errungenschaften der Kultur und der Zivilisation zu überbringen, um sie zu Kulturmenschen zu erziehen, geschieht es in dieser edlen Absicht und der richtigen Weise, dann sind wir Sozialdemokraten die Ersten, die eine solche Kolonisation als große Kulturmission zu unterstützen bereit sind.»

Bebel weiter: «Wenn sie also zu den fremden Völkerschaften als Freunde kommen, als Wohltäter, als Erzieher der Menschheit, um ihnen zu helfen, die Schätze des Landes, die andere sind als die unsrigen, heben zu helfen, um dadurch den Eingeborenen und der ganzen Kulturmenschheit zu nützen, dann sind wir damit einverstanden.» Diese Einstellung hatte das koloniale Deutschland zumindest ab 1907 tatsächlich vielfach verinnerlicht und in weiten Teilen in die Praxis umgesetzt.

Vergessenes Gedenken

In Bremen wurde 1931 in zentraler Lage ein Kolonialehrenmal in Form eines steinernen Elefanten erbaut. Die Hansestadt hatte damals sehr vom Handel mit Übersee profitiert. Der hoch angesehene Kaufmann Eduard Alfred Achelis (1864–1939) sprach im Rahmen der Einweihung am 6. Juli 1932 folgende Worte: «Möge in dieser weihevollen, unseren Kolonien gewidmeten Stunde das ganze deutsche Volk hinzutreten und (…) der Welt entgegenrufen: Fort mit dem Geschehen der Vergangenheit, mit Lüge und Verleumdung; wir Deutsche verlangen unser Recht. Die Anerkennung notwendiger Lebensbedingungen. Unverzügliche Rückgabe unseres eigenen Landes, ehrlich erworbenes und ehrlich verwaltetes Gut, von unseren Vätern uns hinterlassenes teures Erbe: die deutschen Kolonien.» Mittlerweile ist das Ehrenmal von linksgrünen Weltverbesserern in ein Antikolonialdenkmal umgestaltet worden.

Die leitenden Grundsätze für die Behandlung der Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten konnte naturgemäß bei der dargelegten außerordentlichen Verschiedenheit und ihres jeweiligen Kultur- und Entwicklungsstandes nicht durchweg gleich sein.

Nach der Herstellung des Landfriedens in unruhigen Gebieten stand als zweite Hauptaufgabe die wirtschaftliche Entwicklung der Schutzgebiete an. Diesbezüglich galt es ganz besonders, das Augenmerk auf die Anleitung der Eingeborenen zu richten. Die Hinführung zur Arbeit war für die Entwicklung des Landes Grundvoraussetzung. Dies wurde verhältnismäßig schnell erfüllt, vor allem auch aufgrund der Einsicht und Bereitwilligkeit der Bevölkerung.

Dies geschah ja auch zum Nutzen der Ureinwohner, wie beispielsweise die Entwicklung der von ihnen später selbst geführten Pflanzungen belegen. Sie hatten Erfahrungen auf den Plantagen gesammelt und waren nunmehr mit Begriffen und Maßnahmen wie Bewässern und Düngen, mit entsprechenden Anlagen und auch beispielsweise mit Pflanzenschädlingsgiften vertraut. Diese verwendeten sie nun in ihren eigenen Kulturen. In Neuguinea entstanden auf diese Weise sehr gut angelegte Kokospflanzungen, in Kamerun der Kakaoanbau. Nach wenigen Jahren bereits übertraf dieser Anbau deutlich die Urproduktionen, also die Pflanzungen auf dem Stand, bevor die Deutschen ins Land gekommen waren.

Insgesamt ergeben sich in den betreffenden Anbaugebieten folgende bemerkenswerte Angaben über das Ausmaß der bepflanzten beziehungsweise kultivierten Flächen: Ostafrika hatte knapp 107.000 Hektar Bepflanzung aufzuweisen, wovon Kokospalmen, Kautschuk, Baumwolle und Sisal das Gros darstellten. In Kamerun waren es knapp 29.000 Hektar, hier waren Ölpalmen, Kakao, Kautschuk und Bananen vorrangig. In Togo waren es immerhin knapp 1.400 Hektar (Kokospalmen, Ölpalmen, Kakao). In Neuguinea konnten über 32.000 Hektar bepflanzt werden, hauptsächlich mit Kokospalmen, Kakao, Kautschuk und Sisal; ebenso in Samoa mit knapp 11.000 Hektar aus Kokospalmen, Kakao und Kautschuk.

Mit Augenmaß

Die kolonialdeutsche Haltung und das deutsche Kolonialunternehmen insgesamt wurden im Ausland von vielen Fachleuten anerkannt und entsprechend honoriert. Der englisch-französische Autor vieler Bücher zu dem Thema, Edmund Dene Morel, der vor allem wegen seines Kampfes gegen das Zwangsarbeitersystem in Belgisch-Kongo und als Kriegsgegner große Bedeutung und Anerkennung gewonnen hatte, schrieb in seinem Buch The African Problem and the Peace Settlement (1917) in Bezug auf die koloniale Frage: «Seien wir ehrlich und geben zu, dass es völlig unmöglich sein würde, vor einem internationalen Gerichtshof eine Klage gegen die Ausübung der deutschen Souveränitätsrechte in Afrika mit der Begründung, dass Deutschland die Eingeborenen schlecht behandelt habe, erfolgreich zu erheben.»

«Es gilt nicht, die Eingeborenen zu Europäern zu machen.» Wilhelm Solf

Ferner machte er darauf aufmerksam, dass «erschütternde Rechtsverletzungen» auf beiden Seiten des Kongos, also auf belgischer und französischer Seite, «organisierte Schandtaten von Staats wegen», Konzessionswesen und Arbeitssklaverei zu beklagen waren – also alles inakzeptable Untaten und Verbrechen, die selbst von den schärfsten Kritikern Deutschland niemals vorgeworfen worden seien. Im Gegenteil, so schloss Morel seine Ausführungen, sei der «Anteil, den Deutschland bei der Entdeckung und wissenschaftlichen Erforschung des dunklen Erdteils gehabt» habe, zugegebenermaßen «hervorragend; was die wissenschaftliche Erforschung betrifft, so würde man vor dem Kriege wahrscheinlich anerkannt haben, dass Deutschlands Leistungen alle übrigen übertrafen».

Wilhelm Solf, Staatssekretär des Reichskolonialamtes, hatte die deutsche Haltung hierzu wie folgt zusammengefasst: «Es gilt nicht, die Eingeborenen zu Europäern zu machen. Das wäre aussichtslos und in der Absicht falsch. Das Ziel kann nur sein, eine bodenständige Kultur höheren Grades heraufzuführen.» Wie bereits anklang und wie auch Ernst Gerhard Jacob in Grundzüge der Geschichte Afrikas erklärte, entsprach die deutsche Kolonisation letztlich dem Anfangsstadium des Grundgedankens der Entwicklungshilfe.

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 103.000 Euro!

Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 103.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: