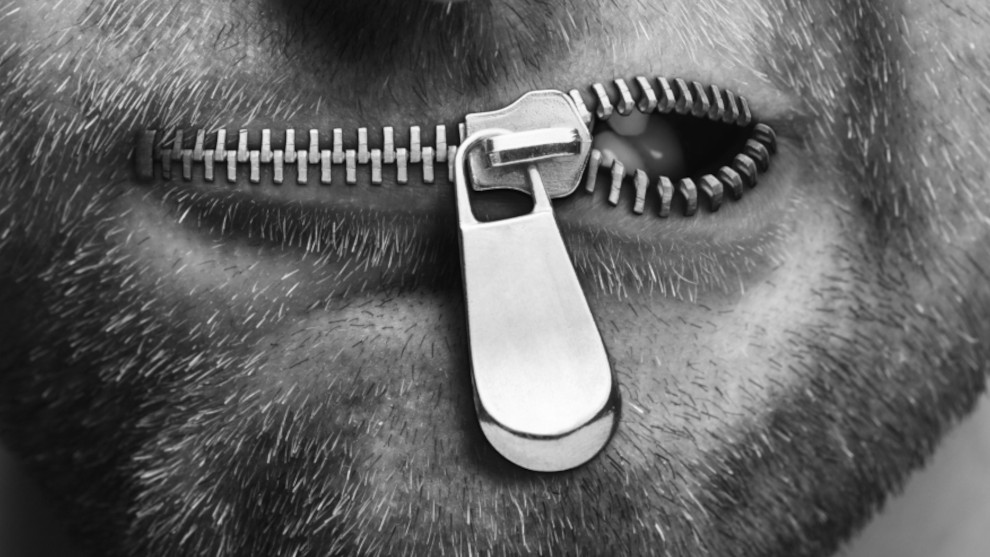

Jeder dritte Deutsche hat schon mal die eigene Meinung nicht gesagt, aus Angst vor den Folgen. Das gilt auch für Redakteure und Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

von Ole Skambraks

m Mai wird in Deutschland die Meinungsfreiheit mit einer besonderen Woche zelebriert. Rund um den Tag der Pressefreiheit und dem Gedenken an die NS-Bücherverbrennungen feiern der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Freedom of Expression die Freiheit des Wortes bundesweit. Haben Sie etwas bemerkt? Je ferner die Praxis, desto größer der moralische Anspruch.

76 Prozent der Befragten einer aktuellen Insa-Umfrage sind überzeugt, dass „manche Personen“ in Deutschland ihre politische Meinung nicht sagen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben.

Jeder Dritte hat selbst schon einmal die eigene Meinung nicht gesagt, aus Angst vor den Folgen. In einer Allensbach-Studie vom letzten Jahr sind es sogar 41 Prozent, die angeben, sie seien eher vorsichtig, die eigene Meinung mitzuteilen.

Die Grenzen des Sagbaren sind heutzutage fein säuberlich abgesteckt. Bibliotheken versehen unliebsame Bücher neuerdings mit einem Warnhinweis: „Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Der Inhalt dieses Werks ist unter Umständen nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft vereinbar. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur-, Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt.“

Staatlich gefördertes Denunziantentum

Ist doch alles in Ordnung, argumentieren die Fans der Cancel Culture, ähnlich wie Dunja Hayali: „Man kann in Deutschland eigentlich alles sagen. Man muss dann halt manchmal mit Konsequenzen rechnen.“ (ZDF Morgenmagazin, 29.01.2021)

Nein, hält Journalist und Blogger Norbert Häring entgegen, der die Praxis deutscher Bibliothekare publik gemacht hat. Wir seien nur noch ein paar Schritte entfernt von der Liste verbotener Werke der Katholischen Kirche oder den verfemten Büchern der Klassenfeinde in der DDR.

Wer unsere Regierenden als Schwachköpfe bezeichnet, kann in Konsequenz mit einer Hausdurchsuchung rechnen. Ein Faeser-Meme bringt sieben Monate Haft auf Bewährung inklusive Anordnung einer schriftlichen Entschuldigung bei der Ministerin.

Beim „Antifeminismus“-Meldeportal der Amadeu-Antonio-Stiftung, beim „Berliner Register“ oder bei „MIRa.NRW“ können Sie Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze melden: zum Beispiel, dass Ihr Nachbar queerfeindlich ist, wo Sie einen israelkritischen, antisemitischen Aufkleber entdeckt haben oder wer verschwörungsideologisches Gedankengut verbreitet. Das Ganze soll anonymisiert dabei helfen, „Dunkelfelder auszuleuchten“, so NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grünen).

Man kann das alles gutheißen im Sinne eines achtsameren Miteinanders. Doch ist auch hier der Schritt zum staatlich geförderten Denunziantentum klein.

So schreibt der damalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, 2024 in einem Gastbeitrag für die FAZ: „Auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen (…) auch unterhalb der strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität können Meinungsäußerungen verfassungsschutzrechtlich von Belang sein.“

Die Politik ist dünnhäutig geworden. Sie spürt die Erosion der bestehenden Verhältnisse. Daher wird nun mehr Zensur ausprobiert. Wie bei zahlreichen modernen Phänomenen sind die Vereinigten Staaten von Amerika hierbei die Pioniere. Der Direktor der Foundation For Freedom Online, Mike Benz, beschreibt dies in einem vielsagenden Interview mit dem Podcaster Joe Rogan.

Demnach sind es US-Sicherheitsbehörden, die seit den 1980er-Jahren Schritt für Schritt einen modernen Zensurapparat aufgebaut haben. Ab 2016, dem Jahr, das die Wahl von Donald Trump, den Brexit und das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa sah, wurde dieser Apparat hochgefahren. Ziel laut Benz: die Wahrung des Status quo, nicht der Schutz des demokratischen Prozesses, der den Wählerwillen respektiert. Die Wahl von Trump sei für das Establishment auf demokratischer sowie republikanischer Seite ein No-Go gewesen – ein Fehler, den man ein zweites Mal unbedingt verhindern wollte.

Der Regulierungsbereich zur Bekämpfung von Desinformation, Hass und Hetze hat in den vergangenen Jahren ein einzigartiges Wachstum erlebt. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) war Deutschland dabei nach den USA in einer Führungsrolle.

Abweichende Meinungen zensiert

Das Unternehmensfeld für digitale Zensur ist kolossal groß. Es umfasst zahlreiche neue Gesetze, Organisationen aus der Zivilgesellschaft (NGOs), private Akteure, Medien und die Wissenschaft. Am Ende dieses Artikels finden Sie eine unvollständige Auflistung.

Auch die neue Bundesregierung plant, den Kampf gegen das allzu freie Wort in Deutschland weiterzuführen. Eine Medienaufsicht soll „die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen“ unterbinden.

Das Orwell’sche Wahrheitsministerium lässt grüßen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie weitreichend Zensurmaßnahmen gehen können. Bis vor kurzem wurde die Laborthese zum Virusursprung noch als Verschwörung abgetan. Mittlerweile ist sie das plausibelste Szenario, bekräftigt von zahlreichen Geheimdiensten. Genauso verhielt es sich mit möglichen Nebenwirkungen der „Corona-Schutzimpfungen“, die Faktenchecker als falsche Tatsachenbehauptung dargestellt haben. Indes sind diese leider zahlreich dokumentiert.

Millionenfach wurden während der Pandemie kritische Inhalte zu Corona-Themen gelöscht, hat die Journalistin Laurie Clarke im British Medical Journal gezeigt. Wie das Corona-Narrativ geformt, geframt und abweichende Meinungen zensiert wurden, ist auch in einer Studie des Springer-Fachmagazins Minerva ersichtlich: „Unsere Ergebnisse weisen auf die zentrale Rolle hin, die Medienorganisationen und insbesondere Technologieunternehmen gespielt haben, beim Versuch, die Debatte über Covid-19-Politik und -Maßnahmen zu unterdrücken.“

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) stellt die Corona-Berichterstattung die größte journalistische Verfehlung seit seiner Gründung dar. Dies dokumentieren unter anderem zahlreiche anonyme Stellungnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Website „Meinungsvielfalt.jetzt“. Ein Statement aus dieser Zeit liest sich so:

„Tatsachen und Indizien, die den offiziellen Erzählungen widersprechen, werden vielmehr nach dem Motto ‚Das kann doch nicht wahr sein!‛ ausgeblendet. In der Konsequenz habe ich seit vielen Monaten den Eindruck, an einer Dauerwerbesendung für die Impfstoffindustrie mitzuwirken, in die sich die Mehrheit meiner Kollegen mit großem persönlichen Eifer einbringt. Diese Kollegen sind – glaube ich – tatsächlich felsenfest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Dabei versäumen sie allerdings nach meiner Auffassung ihre journalistischen Aufgaben – Widersprüchen auf den Grund zu gehen und Skandale aufzudecken – und verwechseln scheinbar neutrale Berichterstattung mit der Missionierung und Erziehung der Bevölkerung in eine bestimmte Richtung, die sie persönlich für die einzig Richtige halten.“

Lust und Zeit, die Fehler von damals aufzuarbeiten, gibt es nicht beim ÖRR. Die Kollegen befinden sich schon in ihren nächsten Missionen. Redaktionsleiter und Chefredakteure betonen gerne, wie vielseitig und kontrovers Themen und Standpunkte in den Häusern diskutiert würden. Doch eine interne Umfrage des SWR zeigt ein anderes Bild. Programminhalte werden zum Großteil von freien Mitarbeitern ohne festen Vertrag produziert. Jeder dritte Mitarbeiter hat erklärt: „Ich habe meine Meinung innerhalb der Redaktion nicht vertreten, aus Sorge, es könnte sich negativ auf die Vertragsverlängerung auswirken.“

Gar 62 Prozent erklärten: „Ich habe das Gefühl, innerhalb meiner Redaktion vertreten andere nicht ihre Meinung, aus Sorge, es könne sich negativ auf die Vertragsverlängerung auswirken.“

Die prekären Zustände von freien, programmgestaltenden Mitarbeitern sind in anderen Sendern ähnlich wie beim SWR. Vielleicht helfen diese Zahlen, das journalistische Trauerspiel, das uns seit einigen Jahren vom ÖRR geboten wird, teilweise zu erklären. Rechtfertigen können sie es nicht. Denn gerade Journalisten sollten sich nicht anbiedern, offizielle Narrative kritisch hinterfragen und sich trauen, gegen den Strom zu schwimmen.

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.“ Leider trifft die alte Journalistenweisheit auch auf unsere Zeit zu – im Krieg gegen ein Virus, im Krieg gegen den ewigen Feind Russland und im Kulturkampf für „unsere Demokratie“.

Meinungsfreiheit – „Grundlage jeder Freiheit“

Übrigens: Der europäische Digital Services Act (Gesetz über digitale Dienste) beinhaltet auch einen „Krisenreaktionsmechanismus“: Im Falle einer Pandemie oder eines Krieges, kann die EU direkt eingreifen und von den Digitalkonzernen sofortige Maßnahmen verlangen, um Beiträge, die eine schwerwiegende Bedrohung darstellen „zu verhindern, zu beseitigen oder zu begrenzen“ (Artikel 36).

Das Schwinden der Meinungsfreiheit scheint kein drängendes Thema zu sein. Doch „es hilft der offenen Gesellschaft nicht, wenn man sie abschafft“, erklärt die Schriftstellerin Eva Menasse in einem Gespräch, das die Fliehkräfte aufzeigt, die in diesem Prozess wirken. Meinungsfreiheit ist das Gut, das laut Bundesverfassungsgericht „die Grundlage jeder Freiheit überhaupt“ darstellt.

Beleben wir es, dann beleben wir die Demokratie. Hier, wie versprochen, ein stichpunktartiger, unvollständiger Überblick zum Regulierungsbereich von Informationsvielfalt, Meinungsfreiheit und freier Rede:

- Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Deutschland, 2017)

- Meldestelle für Hassrede Respect! (Deutschland, 2017)

- Verhaltenskodex zur Desinformation (EU, 2018)

- Agentur „Hate Aid“ (2018)

- Partnerschaft gegen Desinformation von Facebook & Atlantic Council (2018)

- Sonderausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union (EU, 2020)

- Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (2020)

- Aktionsplan für Demokratie (EU, 2020)

- Novelle NetzDG (Deutschland, 2021)

- Ausweitung Straftatbestand § 188 StGB, Ehrschutzdelikte gegen Personen des politischen Lebens (Deutschland, 2021)

- Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte, Werte“ (EU, 2021)

- Gesetz über digitale Dienste (EU, 2022)

- Gesetz über digitale Märkte (EU, 2022)

- Verstärkter Verhaltenskodex zur Desinformation (EU, 2022)

- Neuer Straftatbestand Verhetzende Beleidigung, StGB § 192a (Deutschland, 2022)

- Ausweitung von § 130 StGB, Volksverhetzung, um einen neuen Absatz zu Äußerungen bezüglich Konflikte der Gegenwart

- „So Done“ GmbH (2022)

- Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien (EU, 2020)

- Paket zur Verteidigung der Demokratie (EU, 2023)

- EU-Instrumentarium zur Bekämpfung ausländischer Informationsmanipulation und Einflussnahme (EU, 2023)

- Medienfreiheitsgesetz (EU, 2024)

- Einsatz von Trusted Flagger für die Löschung von „unzulässigen Inhalten“ (Deutschland, 2024)

- Forschungsprojekt „Hatedemics“ (EU, 2024)

- Außergerichtliches Beschwerdezentrum „Appeals Center Europe“ (EU, 2024)

In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Angeblich. »Eine Zensur findet nicht statt«, heißt es in Artikel 5 des Grundgesetzes. Doch seit der Wahl Donald Trumps 2016 und dem Brexit haben sich Geheimdienste, Denkfabriken, Nichtregierungsorganisationen, Internetgiganten und Mainstream-Medien verschworen, um durch die Hintertür ein flächendeckendes System der Zensur und Meinungsüberwachung einzuführen, finanziert von den Steuerzahlern, im Namen der Bekämpfung von »Hass und Hetze« sowie »Desinformation«.

Unsere Buchempfehlung zum Thema: „Der Zensurkomplex “ von Collin McMahon . Das Buch ist ausschließlich über den Verlag beziehbar. Jetzt versandkostenfrei bestellen!

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 105.000 Euro!

Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 105.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: