Die Entdeckung des Kokains löst eine Welle der Euphorie aus. Ärzte hoffen auf Heilungserfolge, Firmen mischen es in neue Produkte wie Coca-Cola. Doch bald gerät der beliebte Stoff in Verruf.

von Sebastian Kretz

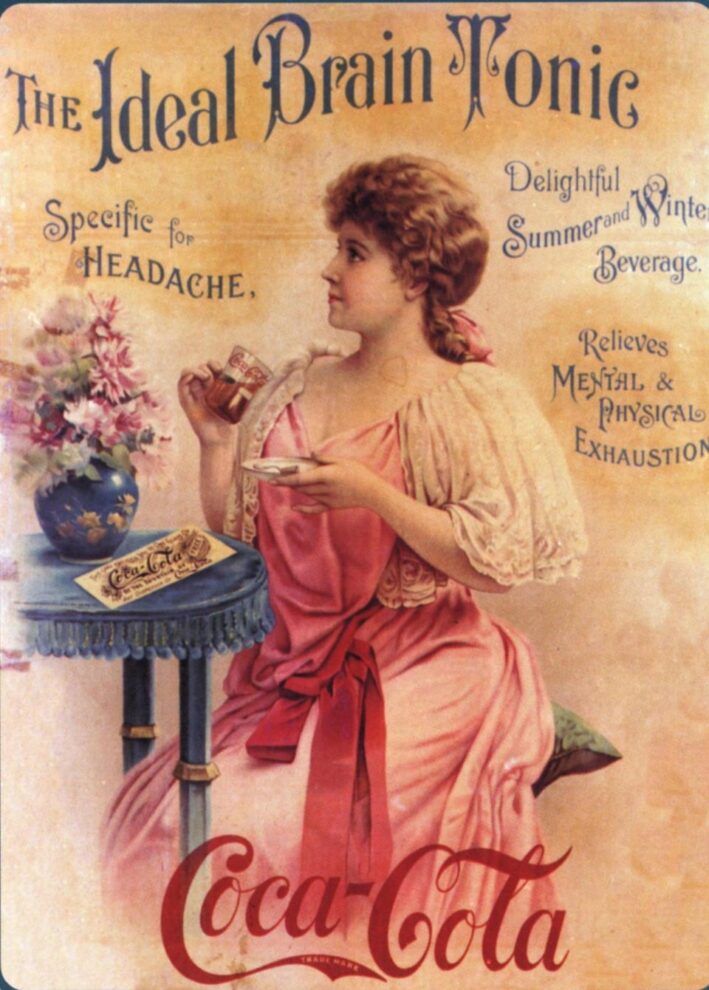

Köstlich! Erfrischend! Berauschend! Stärkend! Mit kaum mehr als diesen vier Schlagworten bewirbt eine Zeitungsanzeige ein neuartiges “Abstinenz-Getränk”, das am 8. Mai 1886 erstmals verkauft wird. Die Annonce im “Atlanta Journal” übertreibt nicht: Monatelang hat der Apotheker John Pemberton in seinem Labor an der Rezeptur gearbeitet, hat Zucker, Zitronensäure, Vanilleextrakt, Orangen-, Muskatnuss- oder Zimtöl in immer neuen Verhältnissen gemischt und durch einen riesigen Sandfilter laufen lassen, hat experimentiert, gerührt, verkostet. Das Ergebnis: ein einzigartiger Geschmack – ganz ohne Alkohol. Ein Rezept genau zur richtigen Zeit: Denn im Sommer tritt in Atlanta ein Gesetz zur Prohibition in Kraft, das den Verkauf von Spirituosen verbietet.

Seine berauschende und stärkende Wirkung allerdings verdankt Pembertons Getränk industriell hergestelltem Koffein aus der westafrikanischen Kolanuss, zugeliefert von der Firma Merck aus Darmstadt. Vor allem aber enthält es einen mächtigen Wirkstoff aus den Blättern eines südamerikanischen Strauchs: Kokain. So zentral sind die zwei aufputschenden Zutaten des dunklen Sirups, der – wie zu dieser Zeit üblich – in speziellen Schankräumen mit Sprudel aufgeschäumt wird, dass Pemberton sein neues Produkt nach ihnen benennt: Coca-Cola. Mehr als 15 Jahre lang enthält jedes einzelne Glas des Softdrinks, der zu einer der wertvollsten Marken der Welt aufsteigen wird, eine kleine Menge eines schnell wirkenden Rauschmittels mit äußerst hohem Suchtpotenzial.

Nach den Maßstäben von 1886 aber ist John Pemberton weder Dealer noch zwielichtiger Panscher. Er bleibt ein angesehener Geschäftsmann. Und ist bei Weitem nicht der Erste, der Kokain öffentlich in den höchsten Tönen lobt und Produkte mit dieser Zutat massenweise vermarktet. Im Gegenteil: Pemberton bringt Coca-Cola in einer Zeit heraus, als auf beiden Seiten des Atlantiks weite Bevölkerungsschichten hochpotente Rauschmittel ganz offen und ohne jedes schlechte Gewissen konsumieren – und zwar völlig legal.

Denn in kaum einem westlichen Staat des 19. Jahrhunderts schreiben die Behörden vor, welche Substanzen zu welchem Zweck eingesetzt werden dürfen. Weder Ärzte noch Konsumenten machen einen Unterschied zwischen Medikamenten, die zur örtlichen Betäubung oder als Schmerzmittel dienen, und Drogen, die vor allem wegen ihrer berauschenden Wirkung konsumiert werden. Die moderne, auf Fakten beruhende Medizin steht am Anfang ihrer Entwicklung – Heilkunst und Quacksalberei sind noch schwer auseinanderzuhalten. Renommierte Ärzte ersinnen die absurdesten Therapien, behandeln etwa Frauen, die an der vermeintlichen Krankheit Hysterie leiden, mit auf die Gebärmutter gerichteten Stromstößen. Auch Arzneimittelkunde und Chemie beginnen gerade erst, mit wissenschaftlichen Methoden zu arbeiten.

Allerdings entwickeln sich diese Methoden mit gewaltigen Schritten. In früheren Jahrhunderten kamen Menschen vor allem an Schmerz- und Rauschmittel, indem sie Pflanzenteile wie die Blätter des Kokastrauchs verwendeten. Oder sie nutzten natürlich ablaufende Prozesse, ließen etwa Trauben vergären, um Alkohol zu gewinnen.

Der junge Paderborner Apothekergehilfe Friedrich Sertürner aber will herausfinden, wie Arzneipflanzen wirken. Im frühen 19. Jahrhundert experimentiert er mit dem getrockneten Milchsaft der unreifen Schlafmohnkapsel. Der als Opium bekannte Stoff ist eine der ältesten Drogen der Welt. Sertürner will die Substanz finden, die in der bröckelig-braunen, an Kandiszucker erinnernden Masse wirkt. 1806 gelingt es ihm, sie in Kristallform zu isolieren. Nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume, nennt Sertürner später den Stoff: “Morphium”.

In den folgenden Jahrzehnten wird es zur wohl ersten westlichen Modedroge der Geschichte: Nicht nur verschreiben es Mediziner unbesorgt als potentes Schmerzmittel. Auch viele Gesunde schätzen das Stimmungshoch, die Gelassenheit, die ihnen der Stoff verleiht – umso mehr seit Erfindung der Injektionsnadel 1853. Den Stoff direkt in die Blutbahn zu spritzen, führt zu einer schnelleren und heftigeren Wirkung.

Zugleich kristallisiert sich immer stärker heraus: Wer Morphium zu intensiv konsumiert, zahlt einen Preis. Es kann Übelkeit oder Verstopfung, bei Überdosierung sogar eine Lähmung des Atmungsreflexes bewirken. Hat sich der Körper einmal an den Stoff gewöhnt, fordert er ihn unerbittlich immer wieder ein. Bekommt er ihn nicht, straft er die sogenannten Morphinisten mit den Schrecken des kalten Entzugs: Krämpfen, Durchfall, Schlaflosigkeit, Angstzustände.

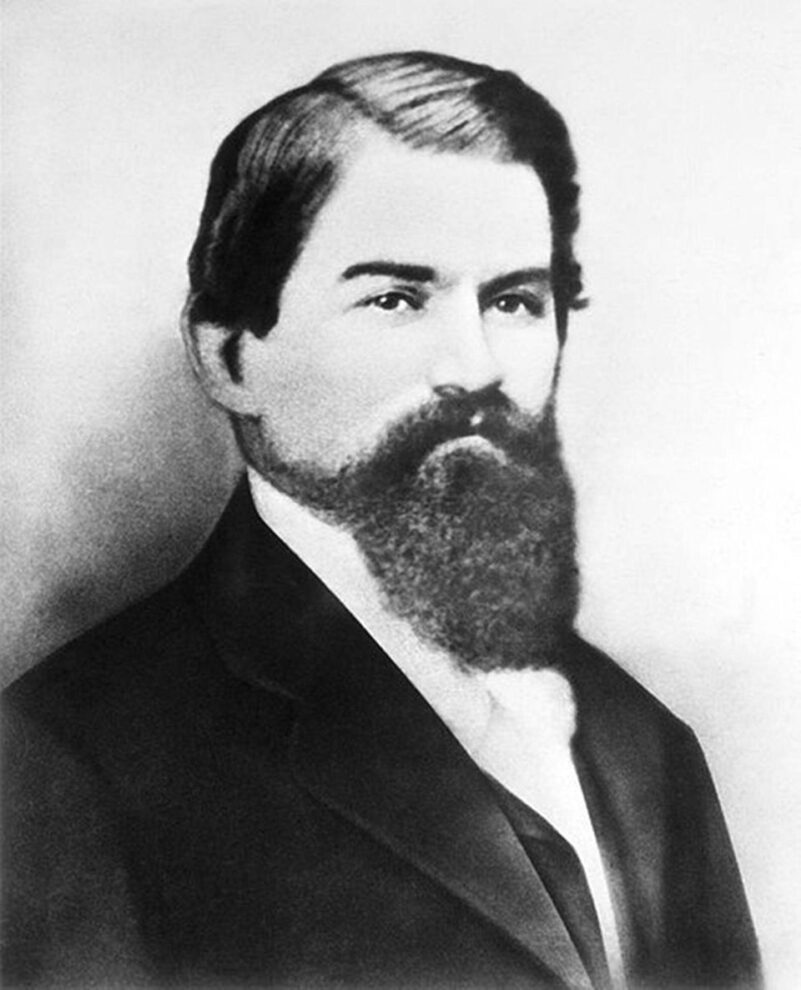

Just zu dieser Zeit gelingt es einem jungen Göttinger Wissenschaftler, einen Stoff zu isolieren, der bald das scheinbar perfekte Gegengift bietet: Um 1860 untersucht Albert Niemann, Doktorand der Chemie, den Inhalt einer großen Schiffstruhe, die eine österreichische Fregatte von einer Weltumsegelung aus Südamerika mitgebracht hat – darin rund 30 Pfund Blätter des Kokastrauchs. Vor allem in den peruanischen und bolivianischen Anden gehört es seit Jahrhunderten zum Alltag vieler Menschen, sich die Pflanzenteile in die Wange zu stecken und auszulutschen. Die Kokablätter sind reich an Kohlehydraten, Kalzium, Vitaminen – und enthalten geringe Mengen an Koka-Alkaloiden, einem Naturstoff, der leicht berauschend wirkt. Dieser unterdrückt Hunger und Müdigkeit; dank ihm sind die Einheimischen in der Lage, in der kalten, dünnen Hochgebirgsluft weite Strecken zurückzulegen und dabei schwere Lasten zu tragen. Vor der Ankunft der Europäer sollen die Blätter so bedeutend gewesen sein, dass sie als heilig verehrt wurden und vorrangig Herrschern und Priestern zustanden.

Niemann will den reinen Wirkstoff isolieren. Er zerschneidet die Blätter, versetzt sie mit hochprozentigem Alkohol und Schwefelsäure, presst aus, filtert, schüttelt, destilliert. Schließlich gewinnt er kleine Kristalle, die auf seinen Vorschlag hin als “Cocaïn” bezeichnet werden. 1862 nimmt die pharmazeutisch-chemische Firma Merck in Darmstadt das weiße Pulver in ihren Warenkatalog auf – zunächst nur zu Forschungszwecken – und verkauft bald bis zum Rand gefüllte Fläschchen.

Schnell wird klar: Kokain wirkt genau so wie die namensgebenden Blätter – nur viel schneller. Und viel intensiver. “Wenige Minuten nach der Einnahme stellt sich eine plötzliche Erheiterung und ein Gefühl von Leichtigkeit her”, wird der junge Wiener Arzt Sigmund Freud später in seiner Abhandlung “Über Coca” schreiben, einer Mischung aus Selbstversuch und Überblicksstudie. “Lang anhaltende, intensive geistige oder Muskelarbeit wird ohne Ermüdung verrichtet”, führt der Mediziner aus. “Nahrungs- und Schlafbedürfnis, die sonst zu bestimmten Tageszeiten gebieterisch aufgetreten, sind wie weggewischt.” Nebenwirkungen oder Gefahren “bei längerem mäßigen Gebrauch” hält Freud für unwahrscheinlich – eine Einschätzung, die er bald bitter bereuen wird.

Es ist wohl der Korse Angelo Mariani, der als Erster erfolgreich einen Markt für Kokainprodukte findet. Der Chemiker mischt 1863 in seinem Pariser Labor mithilfe von Kokablättern ein Getränk zusammen, das Kokain in den folgenden Jahren wortwörtlich in aller Munde bringen wird. Sein “Vin Mariani” beruht auf einem simplen und sehr französischen Rezept: Auf ein Glas Bordeaux kommen im Schnitt 40 Milligramm Kokain. Dieser Trank enthält etwa so viel Pulver wie eine geschnupfte “Line” (diese Art des Konsums setzt sich jedoch erst in den kommenden Jahrzehnten durch).

Marianiwein “ist perfekt, verleiht Gesundheit und vertreibt Trübsal”, jubelt etwa der französische Dramatiker Victorien Sardou. Papst Leo XIII. erlaubt dem Unternehmen gar, Werbung mit seinem Konterfei zu machen. Auch Erfinder Thomas Edison, Jules Verne, Autor von “20 000 Meilen unter dem Meer”, und die britische Königin Viktoria äußern öffentlich ihre Vorliebe für das doppelt berauschende Getränk.

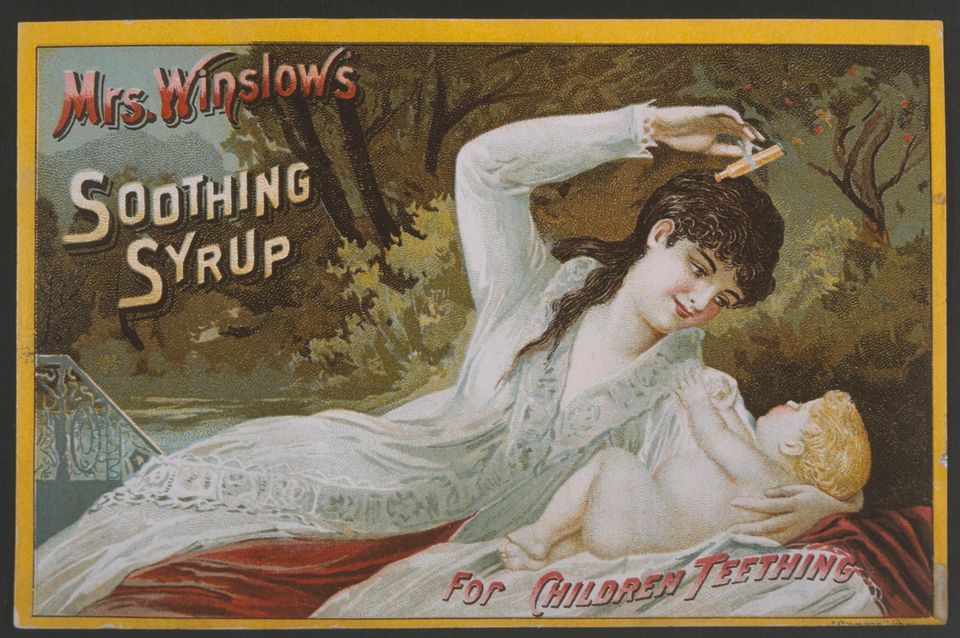

Es ist nicht nur dessen Erfolg, der in den 1880er Jahren einen Kokainboom auslöst. Immer mehr Pharmaunternehmen drängen auf den Markt, umwerben Ärzte, Apotheker und Drogisten, ihren Kundinnen und Patienten den Stoff zu empfehlen. Die Firma Parke, Davis and Company aus Detroit etwa verspricht, Kokain helfe gegen Blähungen, Koliken, Hysterie, Rücken- und Muskelschmerzen, lasse zudem Patienten nach einer Grippe schneller zu Kräften kommen.

Vor allem aber stellt sich bald heraus, dass Kokain, auf Schleimhäute aufgetragen, diese vorübergehend gefühllos macht. Bald setzen es Ärzte ein, um ihre Patienten an Zähnen oder Augen schmerzfrei zu operieren. Damit ist Kokain das erste industriell hergestellte Mittel zur örtlichen Betäubung; 1894 wird es das Brockhaus Konversationslexikon als “unentbehrlich” bezeichnen. Noch in den 1920er Jahren ist es eines der bedeutendsten Lokalanästhetika.

Für die zahlreichen Morphiumsüchtigen ist der neue Stoff eine Verheißung. Mit seiner Hilfe, so scheint es, können sie ihre Gier nach dem Rausch überwinden, ohne Nebenwirkungen oder Entzugserscheinungen fürchten zu müssen. Allein in Paris sollen um 1890 rund 50 000 Morphinisten leben.

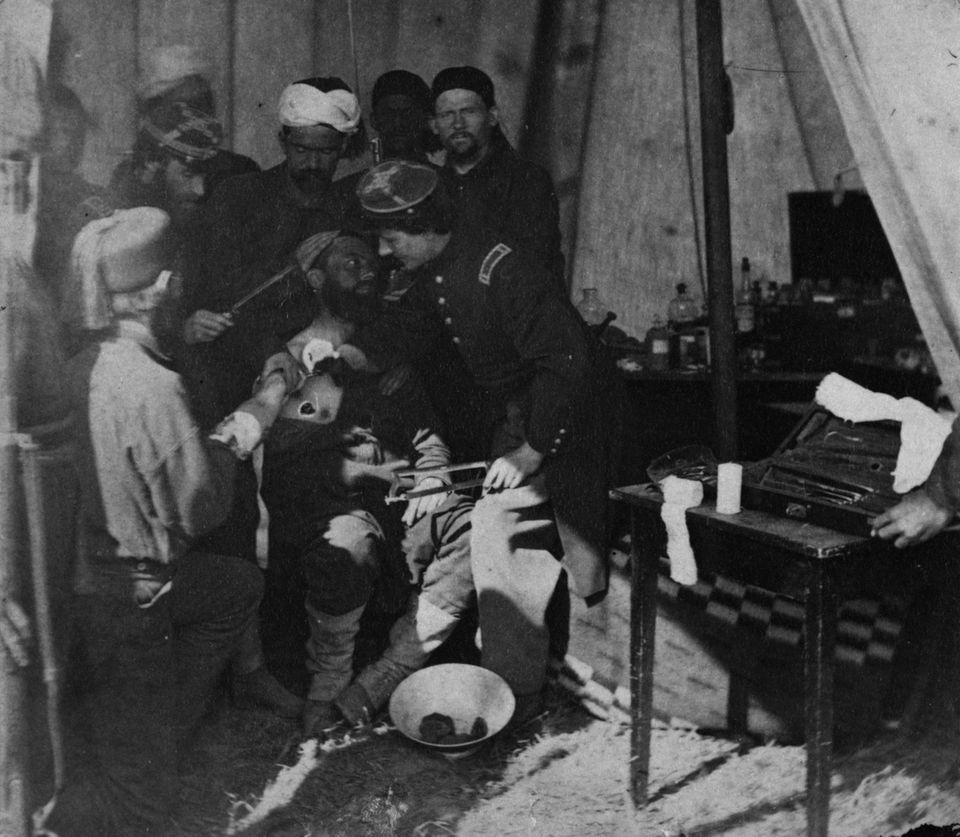

Bei Weitem nicht alle Konsumenten stechen sich aus reinem Hedonismus die Nadel in den Arm. Die USA importieren etwa zur selben Zeit mehr als 225 Tonnen des Stoffs: Im Amerikanischen Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865 haben Militärärzte an Soldaten 60 000 Amputationen vorgenommen. Zu den typischen Folgen gehören chronische Schmerzen. Und das Mittel der Wahl, um dieses Leid zu lindern, heißt so gut wie immer Morphium.

Kann Kokain heilen?

Wohl kaum ein Versuch eines Schmerzpatienten, die Sucht nach dem Opiat mit Kokain zu heilen, ist besser dokumentiert als der Ernst Fleischl von Marxows, eines aufstrebenden Arztes am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. 1871 entzündet sich eine Schnittwunde an dessen Daumen so heftig, dass der Finger amputiert werden muss. Die unsäglichen Folgeschmerzen lindert er mit immer höheren Dosen Morphium.

Ein Freund und Kollege Fleischl von Marxows, der zehn Jahre jüngere und noch weitgehend unbekannte Sigmund Freud, will im Selbstversuch das medizinische Potenzial von Kokain ergründen. Im Frühjahr 1884 bestellt er bei Merck in Darmstadt Stoff für drei Gulden und 33 Kreuzer, ein Zehntel seines dürftigen Monatsgehalts. Er trinkt ihn in Wasser gelöst – und ist begeistert: Eine kleine Dosis, schreibt er bald darauf seiner Verlobten, habe ihn “wunderbar auf die Höhe gehoben”. Ermuntert durch Berichte eines US-Kollegen, der Opiumsüchtige mit Kokain geheilt haben will, schlägt Freud seinem Freund dieselbe Therapie vor. Voller Hoffnung willigt dieser ein.

Tatsächlich sinkt Fleischl von Marxows Morphiumverbrauch innerhalb weniger Wochen drastisch. Freud, der gerade an “Über Coca” arbeitet, greift die vermeintliche Heilung in seiner Schrift auf: “Coca” habe den Patienten in die Lage versetzt, schreibt er, “die Morphinentziehung unter geringfügigen Symptomen zu überstehen”.

Etwa zur gleichen Zeit beginnt auf der anderen Seite des Atlantiks John Pemberton, sich für die Wirkung von Kokablättern zu interessieren: Wegen einer Verletzung aus dem Bürgerkrieg leidet er unter chronischen Schmerzen, die er mit ebenso chronischem Morphiumkonsum unterdrückt. Auch er traut dem neuen Wirkstoff zu, seine Sucht zu heilen. Ganz Geschäftsmann, sucht er zugleich nach Wegen, diesen zu vermarkten. 1884 beginnt er, in Atlanta und Umgebung “French Wine Coca” anzubieten, eine Kopie des Marianiweins und zugleich eine Art alkoholhaltige Vorstufe von Coca-Cola. Pembertons selbstbewusste Werbung – er preist das Getränk als “Gottes bestes Geschenk in der Medizin” an – zeigt Wirkung: Bald verkauft er Hunderte Flaschen French Wine Coca am Tag.

Unterdessen verschlechtert sich der Zustand Fleischl von Marxows. Wenige Wochen nach den ersten Erfolgen nimmt er nicht nur täglich ein Gramm Kokain zu sich; auch sein Morphiumkonsum ist wieder so hoch wie zuvor. Nun abhängig von zwei Substanzen, leidet er unter Schmerzen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen, bricht immer wieder zusammen. Er wird seine Sucht nie überwinden. Geistig und körperlich gleichermaßen zerstört, erliegt er ihr 1891.

Sigmund Freud ist tief bestürzt über das Schicksal des Freundes. Er hält zwar noch daran fest, Kokain sei zumindest für gesunde Menschen unschädlich, distanziert sich aber damit von früheren Lobreden. Überhaupt mehren sich am Ende des Jahrhunderts die Stimmen, die Kokain für ähnlich schädlich halten wie Morphium. 1888 etwa berichtet ein US-amerikanischer Arzt, wie Kokain einen seiner Patienten innerhalb weniger Monate in einen “ausgezehrten, hohläugigen, verschlagenen, flachbrüstigen, hilflosen Hinkefuß der Menschheit” verwandelt habe.

Viele Kokainabhängige aber wirken nach außen hin ganz normal, bewältigen ihren Alltag scheinbar problemlos. Anders als bei Morphium bewirkt die Sucht auch je nach Einnahmeart weniger starke körperliche Entzugserscheinungen. Doch braucht, wer regelmäßig Kokain nimmt, ständig höhere Dosen, um den gewünschten Rausch zu erleben. Bei starkem Konsum zerstört es die Schleimhäute der Nase, führt zu Herz- und Gehirninfarkten oder bewirkt psychische Störungen, die zum Selbstmord führen können. Ein späterer Versuch mit Ratten zeigt: Während Tiere, denen unbegrenzt das Opiat Heroin zur Verfügung steht, weiterhin schlafen, essen und trinken, tun Ratten mit freiem Zugang zu Kokain nichts anderes mehr, als sich zu berauschen, und sterben innerhalb weniger Wochen.

Aber selbst die schlimmsten Nachrichten über die Folgen des Konsums bringen die Menschen um die Jahrhundertwende nicht vom Kokain ab – gerade in den USA. Einige europäische Staaten versuchen den Markt zu regulieren; Großbritannien etwa hat schon 1868 eine Registrierungspflicht für Apotheker eingeführt, die Wirkstoffe wie Opium verkaufen, 1901 tritt im Deutschen Reich eine ähnliche Verordnung in Kraft.

In den USA dagegen entscheiden die Bundesstaaten über Gesundheitsfragen. Viele von ihnen überwachen nicht, wer als Mediziner praktizieren darf. Sie schreiben auch nicht vor, welche Wirkstoffe selbst ernannte Heiler den Menschen verordnen, und erlauben unbegrenzt Werbung für beliebige Substanzen. Die Pharmafirma Parke, Davis and Company etwa gibt angesehene medizinische Fachzeitschriften heraus und platziert dort unter anderem illustrierte Anzeigen für Kokain. Konkurrent Lloyd wiederum bewirbt die “sofortige Heilung” durch seine kokainhaltigen Zahnschmerztröpfchen – explizit für Kinder. Über 90 Prozent des in den USA verkauften Stoffs beschaffen sich die Konsumenten ohnehin direkt in Apotheken und Drogerien.

Auch das Geschäft mit Coca-Cola läuft gut; 1891 produziert das Unternehmen mehr als 75 000 Liter Sirup für die Herstellung der Kokainbrause. John Pemberton profitiert von diesem Boom nicht mehr. 1887 fürchtete der an Magenkrebs erkrankte Erfinder, angesichts der nur langsam steigenden Einnahmen weder seine Familie ernähren noch seine weiterhin bestehende Morphiumsucht finanzieren zu können. Er veräußerte die Marke Coca-Cola und die Rechte an der Rezeptur für ein paar Tausend Dollar an mehrere Interessenten; im Jahr darauf erlag er seiner Krankheit. Erst der Geschäftsmann Asa Candler, der schließlich die Firma übernimmt, weitet die Produktion zügig aus und wandelt das Unternehmen 1892 in eine Kapitalgesellschaft um, die bald millionenschwere Coca-Cola-Company.

Um 1902 sind Schätzungen zufolge rund 200 000 US-Amerikaner süchtig nach Kokain, vier Jahre später liegt der Konsum vermutlich bei elf Tonnen. Etwa zu dieser Zeit beauftragt die Coca-Cola-Company ihren Lieferanten, den verwendeten Kokablättern ihren Wirkstoff zu entziehen (das genaue Datum ist nicht überliefert, da die Coca-Cola-Company hartnäckig leugnet, ihr Produkt habe jemals Kokain enthalten).

1911 berufen die USA eine internationale Opiumkonferenz in Den Haag ein. Schon lange ist es den Amerikanern ein Dorn im Auge, dass die Briten China seit Jahrzehnten illegal mit Opium überfluten und daran fürstlich verdienen. Damit soll nun Schluss sein. Die Briten aber wollen sich nicht vor aller Welt bloßstellen lassen – und knüpfen ihre Konferenzteilnahme an eine Bedingung: Wenn die Opiumkontrollen strenger werden sollen, müsse mit gleicher Härte auch der Handel mit Morphium, Heroin und Kokain reglementiert werden. Stoffe also, die zu dieser Zeit vielerorts noch legal als Heil-, Stärkungs- und Schmerzmittel verwendet werden.

Die offizielle Begründung der Briten: Fällt das Opium weg, werden Süchtige umso mehr Ersatzstoffe brauchen. Und jeder weiß, wer diese Substanzen produziert: das Deutsche Reich, der weltgrößte industrielle Hersteller und Exporteur dieser Wirkstoffe. Einen Aufschwung Deutschlands zum internationalen “Großdealer” aber will niemand, vor allem angesichts des politischen Säbelrasselns der Deutschen am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Trotz großer Interessenkonflikte einigen sich im Januar 1912 insgesamt zwölf Staaten in Den Haag darauf, den Handel mit Opium, aber auch mit Morphium, Heroin und Kokain weltweit zu beschränken.

Das Pulver der Boheme

Es dauert Jahre und einen Weltkrieg, bis die Konvention in Kraft tritt. Erst 1920 wird Kokain in Deutschland verschreibungspflichtig. Wer dagegen verstößt, muss 10 000 Mark Bußgeld bezahlen oder kommt für sechs Monate ins Gefängnis. Doch noch 1924 reichen Übelkeit, Asthma, Seekrankheit oder Migräne, um vom Arzt ein Rezept für ein Kokainpräparat zu bekommen, teils mit der Anweisung, es über Monate einzunehmen.

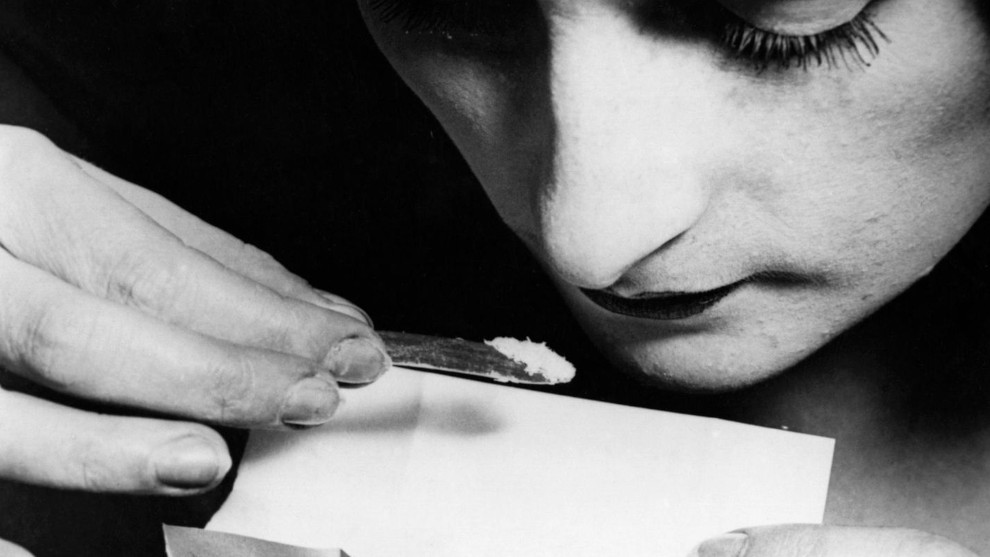

Zu diesem Zeitpunkt, rund 65 Jahre nach der Entdeckung, hat sich das Kokain jedoch längst der staatlichen Kontrolle entzogen. Der Schwarzmarkt blüht. Die etwa 15 000 Menschen, die 1924 in Berlin Kokain konsumieren, haben kaum Schwierigkeiten, an ihren Stoff zu kommen. In der Hauptstadt verkaufen Händler auf der Straße, in eleganten Lokalen und trüben Spelunken “Mehl”, “Leinwand”, “Kragen”, so die Codenamen von Kokain, schnupfen Süchtige in einschlägig bekannten Etablissements das Pulver öffentlich von Nagelfeilen und Handrücken. Freunde veranstalten zu Hause “Cocain-Nächte”, deren Ziel allein darin liegt, alle “irre zu machen”, wie ein Zeitgenosse schreibt. “Kokolores” nennen die Berliner den Kokainrausch.

An all dem ändert auch das 1929 vom Reichstag erlassene strenge Opiumgesetz, das Herstellung und Handel mit fast allen berauschenden Stoffen außer Alkohol in Deutschland unter Kontrolle stellt, nur wenig. Wer kann, schnupft weiter. Kokain wirkt stärker als das Gesetz.

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 105.000 Euro!

Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 105.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: