Die multipolare Bewegung unserer Zeit wird oft als Reaktion auf die amerikanische Hegemonie beschrieben, doch ihre Ursprünge liegen weit tiefer in der europäischen Geistesgeschichte, etwa in der Konservativen Revolution.

von Constantin von Hoffmeister

Lange bevor der Kalte Krieg endete und in Washington der Begriff des «unipolaren Moments» geprägt wurde, dachten Denker der deutschen Konservativen Revolution in den 1920er und frühen 1930er Jahren bereits über eine Welt jenseits der atlantizistischen Kontrolle nach.

Die Konservative Revolution wollte eine Welt jenseits der atlantizistischen Kontrolle.

Sie betrachteten die Vorherrschaft Großbritanniens und später der Vereinigten Staaten als eine erstickende Kraft, die Europa seiner Eigenständigkeit beraubte und an die Stelle verwurzelter Traditionen einen oberflächlichen, kommerziellen Habitus setzte. Für sie konnte das Schicksal unseres Kontinents nicht durch eine Ausrichtung auf London oder Washington gesichert werden, da dieser Weg die Eingliederung in einen westlichen Block bedeutete, der durch Materialismus und liberale Ideologie geprägt war. Stattdessen glaubten diese Denker, dass Europa sich nach Osten, zu Russland, und auch nach Süden, zu den kolonisierten Völkern, wenden müsse, die im Kampf gegen den Imperialismus standen. Ihre Einsicht nahm die heutige BRICS-Formation vorweg, in der die Länder Eurasiens und des Globalen Südens gemeinsame Grundlagen suchen, um sich dem unipolaren Projekt zu widersetzen und eine Welt zu schaffen, in der keine einzelne Macht über das Schicksal aller bestimmt.

Niekisch und der Nationalbolschewismus

Im Zentrum dieser frühen Strömung stand Ernst Niekisch, der zu einer der radikalsten Stimmen der Zwischenkriegszeit wurde. Sein Buch Hitler – Ein deutsches Verhängnis (1932) ist eine wütende Zurückweisung der Idee, Deutschland müsse sich nach Westen orientieren. Für Niekisch war der Westen gleichbedeutend mit Dekadenz, Plutokratie und den leeren Versprechungen der liberalen Demokratie. Er vertrat stattdessen die Ansicht, dass Deutschlands Bestimmung in einem Bündnis mit Sowjetrussland liege, dessen revolutionäre Energie das einzige wirkliche Gegengewicht zur finanziellen und industriellen Vorherrschaft Großbritanniens und Amerikas darstellte. Deutschland solle sich der großen eurasischen Landmasse anschließen, um gemeinsam mit anderen Völkern gegen den atlantizistischen Kapitalismus anzutreten.

Darüber hinaus weitete Niekisch seine Vision auf die gesamte Welt aus und forderte Solidarität mit Asien und Afrika, wo die unter kolonialer Herrschaft stehenden Völker zu erwachen begannen und Freiheit verlangten. Seine Befürwortung des «Nationalbolschewismus» war nicht bloß eine exzentrische Abweichung von der konventionellen Politik, sondern ein kühner Ausdruck multipolaren Denkens: Deutschland solle seine Ketten sprengen, indem es seine eigenen nationalen Traditionen mit der antiimperialistischen Kraft der Sowjetunion verbinde und so auch mit den Aufständen des unterdrückten Südens. Er erkannte, dass sich das globale Machtgleichgewicht erst dann verschieben würde, wenn die Kolonisierten gemeinsam mit der großen eurasischen Landmasse handelten.

Ernst Jüngers neuer Menschentyp

Ernst Jünger liefert einen parallelen, zugleich eigenständigen Beitrag zu dieser Tradition. In Der Arbeiter (1932) beschreibt er das Aufkommen eines neuen Menschentyps, der die Disziplin, Energie und technologische Meisterschaft des modernen Zeitalters verkörpert. Für Jünger ist der Arbeiter kein bloßer Lohnempfänger, sondern ein Symbol für die Verwandlung der Menschheit in eine Gestalt, die imstande ist, die Erde neu zu formen. Diese Vorstellung steht im Gegensatz zu den bürgerlichen Werten von Bequemlichkeit und Handel, die den Westen beherrschen.

Deutschlands Bestimmung liegt für Niekisch in einem Bündnis mit Sowjetrussland.

Später, in Werken wie An der Zeitmauer (1959), reflektiert Jünger über die Erschöpfung des westlichen Liberalismus und die Notwendigkeit, neue Kraftquellen für Europa zu erschließen. Er ist weniger direkt politisch als Niekisch, doch sein Bewusstsein für den Niedergang des Westens und sein Ruf nach tieferen, elementareren Formen der Erneuerung handeln vom selben Thema: Die Zukunft liegt nicht in der Nachahmung des anglo-amerikanischen Liberalismus, sondern in der Entdeckung neuer Ordnungsformen, die aus Technik, Mythos und Schicksal hervorgehen.

Eine weitere wichtige Stimme der Konservativen Revolution ist Friedrich Hielscher, dessen Gedanken zum Föderalismus sich am klarsten in seinem Buch Das Reich (1932) entfalten. Hielscher entwirft ein heiliges Reich, in dem die vielen Völker Europas ihre eigenen Traditionen bewahren und sich zugleich unter einem höheren Prinzip vereinen. Anders als die homogenisierende Tendenz der liberalen Demokratie bekräftigt sein Föderalismus die Vielfalt in der Einheit.

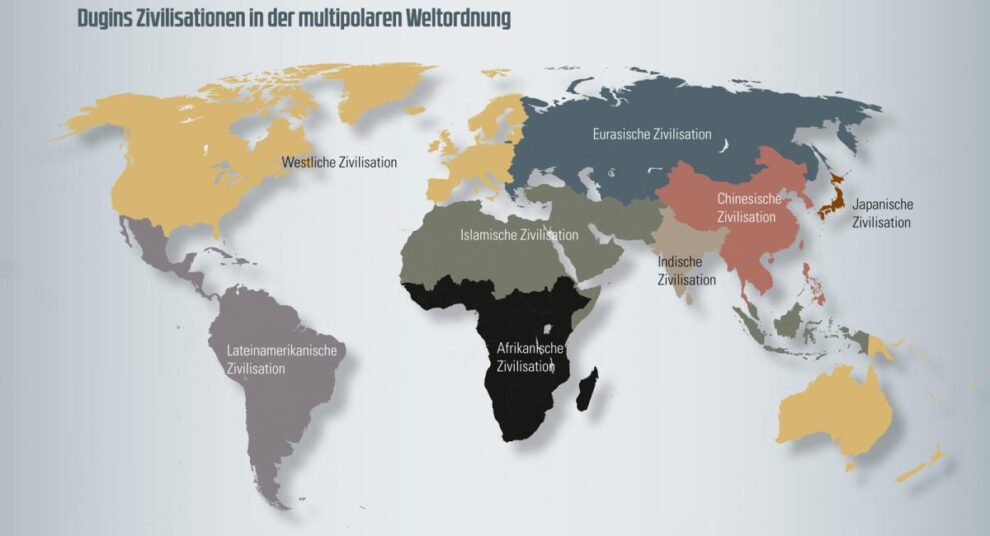

Für Hielscher ist das Reich mehr als ein politisches Projekt; es ist eine religiöse Epiphanie von Hierarchie und Sinn. Er stellt es sich als eine Struktur vor, in der die Völker ihren rechtmäßigen Platz finden sollen, geschützt sowohl vor der zentralisierenden Tyrannei moderner Staaten als auch vor den nivellierenden Kräften des globalen Kapitalismus. Seine Zurückweisung des Universalismus stellt ihn gegen das westliche Projekt liberaler Expansion, das er als eine Verflachung des organischen Kulturlebens betrachtet. Auch wenn seine Schriften sich primär auf Europa konzentrieren, deutet die Logik seines Föderalismus auf eine Solidarität mit allen Zivilisationen hin, die sich einer Eingliederung in ein einheitliches Weltsystem widersetzen. In diesem Sinne können seine Gedanken als Vorwegnahme der heutigen Idee von Zivilisationsstaaten gelesen werden, die innerhalb einer multipolaren Ordnung kooperieren. Dieses Prinzip bildet heute den Kern des Selbstverständnisses von Russland und China.

Die Vielfalt der Zivilisationen

Die geistige Grundlage für all dies liefert Oswald Spengler, dessen Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes (1918–1922) eine Landkarte der Zivilisationsgeschichte zeichnet. Spengler argumentiert, dass Zivilisationen nicht austauschbar oder Etappen eines linearen Weges sind, sondern organische Gebilde, jede mit eigener Seele und eigenem Schicksal, das Aufstieg und Verfall umfasst. Er beschreibt die abendländische Zivilisation – oder, wie er sie nennt, die faustische Kultur – als in ihre Spätphase eingetreten: das Zeitalter des Cäsarismus, in dem die Vitalität schwindet und Politik zur Frage der Macht statt der Kreativität wird.

Spenglers Einsicht besteht darin, dass Zivilisationen ihrem eigenen Schicksal folgen, jede mit ihrer inneren Form und ihrem Rhythmus von Wachstum und Niedergang. Europa und Amerika, obwohl jeweils Teil der faustischen Welt, unterscheiden sich in Tiefe und Bestimmung, wobei Europa die geistigen Höhen verkörpert und Amerika die pragmatischere, materielle Seite ausdrückt. Indem Spengler die Vorstellung einer universalen Geschichte verwirft und die Vielfalt der Zivilisationen bekräftigt, legt er einen der geistigen Grundsteine der Multipolarität. Sein Werk macht den Europäern deutlich, dass Geschichte kein geradliniger Marsch in eine liberale Einheitszukunft ist, sondern ein Wettstreit der Kulturen, die jeweils nach ihrem eigenen Gesetz aufsteigen und vergehen.

Jünger lehnte die Nachahmung des westlichen Liberalismus ab.

Dieses Gedankengebäude prägte unmittelbar die französische Neue Rechte, die sich nach 1968 in Opposition sowohl zum liberalen Kapitalismus als auch zum Marxismus formierte. Alain de Benoist, ihr führender Kopf, griff Spengler und die Konservative Revolution auf, um eine Philosophie des zivilisatorischen Pluralismus zu entwerfen.

In Aus rechter Sicht (1977) argumentiert de Benoist, dass Europa und der dekolonisierende Süden demselben Gegner gegenüberstehen: der ideologischen und kulturellen Vorherrschaft der Vereinigten Staaten, die ihren liberalen Universalismus der ganzen Welt aufzwingen wollen. Er schreibt, die NATO habe Europa auf ein militärisches Protektorat Washingtons reduziert, und die Flut amerikanischer Massenkultur – Hollywoodfilme, Popmusik, Konsummarken – habe eine Form kultureller Kolonisierung geschaffen, subtiler, aber ebenso zerstörerisch wie die alten Imperien. Als Gegenbild hebt er die Kämpfe der Dritten Welt als Quelle der Inspiration hervor.

Durch die Betonung dieser Parallele gibt de Benoist der Idee einer neuen Solidarität Gestalt. Er betont, dass Europa seine Souveränität nur zurückgewinnt, wenn es sich derselben Widerstandsfront anschließt wie die Völker des Südens. So wie Vietnam den imperialistischen Aggressor besiegte und Algerien die französische Kontrolle abschüttelte, so muss auch Europa sich aus der amerikanischen Vorherrschaft befreien. So wie Lateinamerika Unabhängigkeit von Washingtons Monroe-Doktrin erstritt, so muss auch Europa dem atlantizistischen System entkommen. In der Befreiung Afrikas, Asiens und Lateinamerikas erkennt er ein Spiegelbild von Europas eigenem Streben nach Emanzipation von Hegemonie. Für de Benoist sind dies keine fernen Kämpfe, sondern Zeichen, dass die Geschichte sich vom unipolaren Modell abwendet.

Im Befreiungskampf Afrikas erkennt de Benoist ein Vorbild für Europa.

Diese Perspektive verkörperte die Multipolarität, noch ehe der Begriff existierte. De Benoists Kritik an den amerikanischen Kulturexporten und seine Sympathie für Befreiungsbewegungen deuten auf das Ideal einer Welt, die sich um verschiedene Zivilisationen formt, statt um eine einzige liberale Ordnung. Sein Buch wirkt wie ein frühes Manifest dessen, was später zum multipolaren Projekt heranreifen sollte: Solidarität über Kontinente hinweg, gegründet auf der Verteidigung von Identität, Souveränität und kultureller Integrität.

Fortschritt und Mythos

Für die Neue Rechte bildet der Ethnos – die organische Gemeinschaft, getragen von Erbe, Sprache und Erinnerung – das Fundament des politischen Lebens. De Benoist betont, dass Demokratie nur innerhalb eines Volkes gedeihen kann, das durch eine gemeinsame Kultur verbunden ist, da abstrakter Individualismus Verantwortung und Zugehörigkeit auflöst. Sein zeitweiliger Mitstreiter Guillaume Faye unterstreicht ebenso, dass Identität untrennbar mit dem Ethnos verbunden ist: Ein Europa, das seine Völker vergisst, verwandelt sich in einen Markt von Konsumenten ohne Schicksal. Mit der Bejahung des Ethnos wendet sich die Neue Rechte zugleich gegen die marxistische Klassenreduktion wie gegen den liberalen Atomismus und entwirft stattdessen eine Vision, in der das Volk als lebendiger Kulturorganismus das wahre Fundament der Souveränität darstellt.

Faye führt diese Einsichten ins 21. Jahrhundert. Sein Buch Archäofuturismus (1998) fordert, dass Europa sein angestammtes Erbe mit den fortschrittlichsten Technologien verschmelzen soll, um eine neue Synthese zu schaffen, die seine Vitalität erneuert. Anders als nostalgische Traditionalisten plädiert Faye nicht für eine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern entwirft eine Vorwärtsbewegung, die ihre Kraft aus dem Mythos schöpft und zugleich die moderne Wissenschaft meistert. Er warnt, der Zusammenbruch der liberalen Ordnung werde Chaos bringen, zugleich bestehe aber die Chance auf Wiedergeburt, und er ruft die Europäer auf, sich auf eine Welt der Krisen vorzubereiten, in der nur starke Identitäten bestehen könnten. Im Zentrum seiner Prophetie steht die Idee, dass eine kleine, technologisch hochentwickelte Elite Europas Überleben sichern kann, während das tiefere kulturelle Gedächtnis seiner Völker Sinn und Richtung in einem zerrissenen Zeitalter stiftet.

Die große Gefahr ist die fortgesetzte Hörigkeit gegenüber den USA.

Im Herzen von Archäofuturismus steht Fayes Angriff auf den Egalitarismus, den er als zerstörerischste Lüge der Moderne begreift. Er zeigt, dass die Natur selbst hierarchisch ist, dass Exzellenz aus Unterschied erwächst und dass erzwungene Gleichheit unweigerlich in den Niedergang führt. Die egalitäre Ideologie schwächt Europa, indem sie seine Traditionen aushöhlt, seine Identitäten untergräbt und die Naturgesetze des Lebens leugnet. Dem setzt Faye die Vision eines Europas entgegen, das die Ungleichheit von Funktion und Schicksal annimmt – eines Europas, in dem Hierarchie, Verdienst und Ethnos die Erneuerung der Zivilisation tragen. So erscheint seine Philosophie zugleich revolutionär und archaisch: ein Ruf, in die Zukunft zu schreiten und die vergessene Weisheit der Vergangenheit lebendig zu bewahren.

Diese Zurückweisung des Egalitarismus nimmt die Logik der Multipolarität vorweg. So wie sich Zivilisationen in Form, Tiefe und Schicksal unterscheiden, so spiegelt auch die Weltordnung Hierarchie und Vielfalt wider, statt einheitliche Maßstäbe zu erzwingen. Der liberale Universalismus beharrt darauf, dass alle Völker demselben Modell folgen, und überdeckt reale Unterschiede mit dem Schleier falscher Gleichheit. Die Multipolarität dagegen bekräftigt, dass jede Zivilisation ihren eigenen Weg gehen soll, anstatt sich einer künstlichen Gleichmacherei zu fügen. Indem er den Kampf gegen die egalitäre Ideologie im eigenen Land mit dem Kampf gegen die unipolare Dominanz im Ausland verknüpft, liefert Faye eines der klarsten Bindeglieder zwischen der Neuen Rechten und dem heutigen Aufstand gegen den liberal-globalistischen Terror.

Der euro-sibirische Block

In Warum wir kämpfen (2001) legt Faye sein Programm direkter dar. Er beharrt darauf, dass Europa die atlantizistische Knechtschaft zurückweist und sich selbst als einen Pol in einer vielpoligen Welt behauptet. Im Zentrum steht sein Ruf nach einem euro-sibirischen Block: einem großen strategischen Bündnis zwischen Europa und Russland, das sich von Dublin bis Wladiwostok erstreckt. Faye argumentiert, dass ein solcher Block Europas technologische Stärke mit Russlands natürlichen Ressourcen und strategischer Tiefe vereine und so ein Gegengewicht schaffe, stark genug, um der amerikanischen Dominanz standzuhalten. Ohne diese Achse, warnt er, bleibe Europa ein Satellit, dessen Schicksal von Washington bestimmt werde.

Faszination Spengler

«Ich habe an der Universität von New Orleans Englisch und Politikwissenschaften studiert und in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet, unter anderem in Indien, wo ich Artikel für englischsprachige indische Zeitungen verfasste, in Usbekistan, wo ich an einer privaten britischen Grundschule unterrichtete, und in Russland, wo ich Direktoren und Manager verschiedener Unternehmen in Wirtschaftsenglisch weiterbilden konnte. Mein Kontakt mit verschiedenen Kulturen und Sprachen hat mir eine einzigartige Perspektive und die Fähigkeit verliehen, komplexe kulturübergreifende Situationen mit Leichtigkeit zu meistern. Meine Faszination für die Werke von Oswald Spengler begann, als mir ein Schulfreund eine gekürzte Version von Der Untergang des Abendlandes schenkte. Diese Erfahrung erwies sich als wegweisend und entfachte eine Leidenschaft für Spenglers Ideen, die mich dazu brachte, alle deutschen Originalausgaben aufzusuchen und zu verschlingen. Mein Interesse an Spenglers Werken hat mich weiterhin inspiriert und mein Denken beeinflusst, insbesondere wenn es um das Schicksal der westlichen Zivilisation geht.» (Constantin von Hoffmeister im Interview für geopolitika.ru)

Über Russland hinaus betont Faye, dass Europa Asien und den Süden als natürliche Partner im Kampf gegen die Unipolarität anerkennen muss. Er verweist auf den Aufstieg Chinas und Indiens als Zeichen, dass die Welt sich bereits in Richtung eines multipolaren Gleichgewichts bewegt. Er begrüßt die wachsende Selbstbehauptung afrikanischer und lateinamerikanischer Staaten und erkennt in ihnen den Beweis, dass die Geschichte selbst aus der amerikanischen Form ausbricht.

Für ihn ist die Zusammenarbeit mit diesen Zivilisationen keine Konzession, sondern eine Notwendigkeit, da Europa sich nur durch ihre Revolte aus der atlantizistischen Abhängigkeit befreien könne. Die große Gefahr sieht er nicht in der Zusammenarbeit mit Russland, Asien oder dem Süden, sondern in der fortgesetzten Hörigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. Amerikanische Hegemonie bedeutet für ihn kulturelle Erosion: die Verbreitung liberaler Ideologie, Konsumkultur und Einwanderungspolitiken, die darauf abzielen, die europäische Identität aufzulösen. Abhängigkeit von Washington entzieht Europa nicht nur seine Souveränität, sondern macht es auch zu einer Provinz eines globalen Systems, das keine Wurzeln in seiner Geschichte hat.

Mit dem Osten, mit dem Süden

In diesem Licht betrachtet, ist die heutige multipolare Bewegung keine Neuheit, sondern die Erfüllung einer langen intellektuellen Linie. Russland präsentiert sich als Zivilisationsstaat, der auf dem orthodoxen Christentum und dem eurasischen Erbe aufbaut. China treibt seine Neue Seidenstraße-Initiative als Kooperationsnetzwerk voran, das Eurasien mit Afrika und Lateinamerika verbindet. Indien behauptet seine Unabhängigkeit, indem es die Beziehungen zu Washington ausbalanciert und gleichzeitig die Bindungen zu Moskau und Peking stärkt. Afrikanische Staaten wie Südafrika, Mali und Äthiopien verlangen Gleichbehandlung und wenden sich eurasischen Partnern zu, anstatt atlantizistische Oberherrschaft zu akzeptieren. Lateinamerikanische Staaten, von Brasilien bis Venezuela, treten für Souveränität und Integration ein. Gemeinsam verkörpern diese Kräfte genau jenes Prinzip, das Niekisch, Spengler, de Benoist und Faye in ihren Schriften zum Ausdruck brachten: Die Welt ist vielgestaltig, die Zivilisationen sind mannigfaltig, und wahre Freiheit erwächst aus dem Widerstand gegen den trügerischen Universalismus des Westens.

Die heutige multipolare Welt ist nicht nur Erbin der Konservativen Revolution und der Neuen Rechten, sondern die lang ersehnte Verwirklichung ihrer Vision. Der Ruf ist seit einem Jahrhundert derselbe: Befreit euch von der atlantizistischen Herrschaft, bejaht die Pluralität der Zivilisationen und schmiedet Allianzen über Kontinente hinweg! Dieser Ruf findet nun Verwirklichung, da Eurasien und der Globale Süden ihm Form und Stärke verleihen.

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 103.000 Euro!

Um auch 2026 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 103.000 von 110.000 Euro. Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann zeigen Sie bitte Ihre Wertschätzung. Mit Ihrer Spende von heute ermöglichen Sie unsere investigative Arbeit von morgen: Unabhängig, kritisch und ausschließlich dem Leser verpflichtet. Unterstützen Sie jetzt ehrlichen Journalismus mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: